运河资讯|《北京非遗蓝皮书(2024)》出版 运河非遗助力北京城市副中心高质量发展

北京非物质文化遗产保护发展报告(2024)》于近期出版

近日,《北京非物质文化遗产保护发展报告(2024)》(也称为“《北京非遗蓝皮书(2024)》”)正式由社会科学文献出版社出版发行。作为全面反映2023年度北京非物质文化遗产保护与发展状况的重要年度报告,该书为社会各界深入了解北京非遗事业提供了权威参考,也为推动非遗保护传承工作迈向新高度注入了强劲动力。另外,本版北京非遗蓝皮书正式列入由北京联合大学北京学基地主持的“北京学文库”,未来,该书的出版还将继续得到各有关单位和机构的大力支持。

北京作为历史文化名城,拥有丰富且多元的非物质文化遗产,这些珍贵的文化瑰宝不仅是北京历史记忆的生动载体,更是中华民族优秀传统文化的杰出代表。《北京非物质文化遗产保护发展报告(2024)》聚焦2023年度北京非遗保护工作的实际情况,从多个维度展开深入剖析,全方位呈现了北京非遗保护事业的发展态势。

展开全文

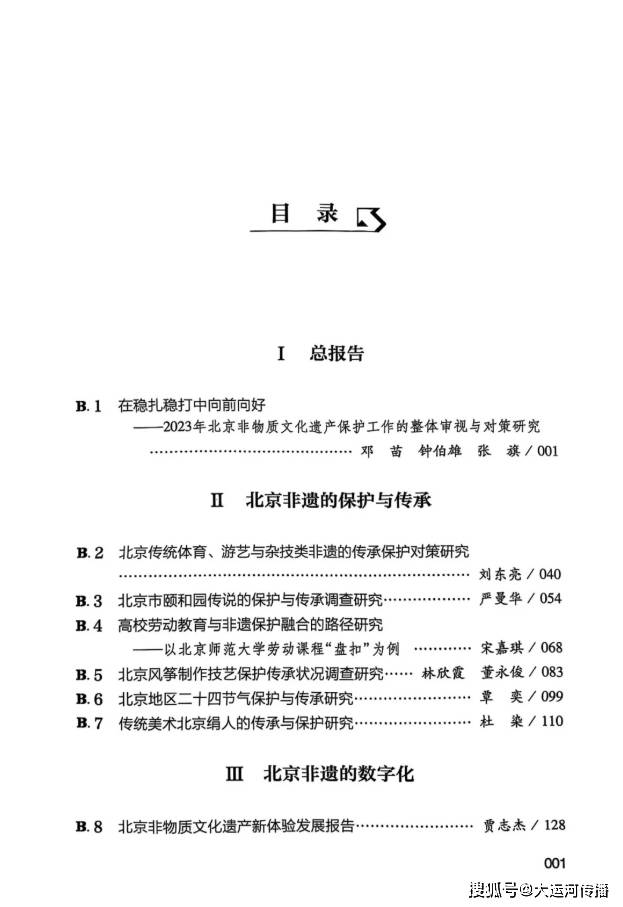

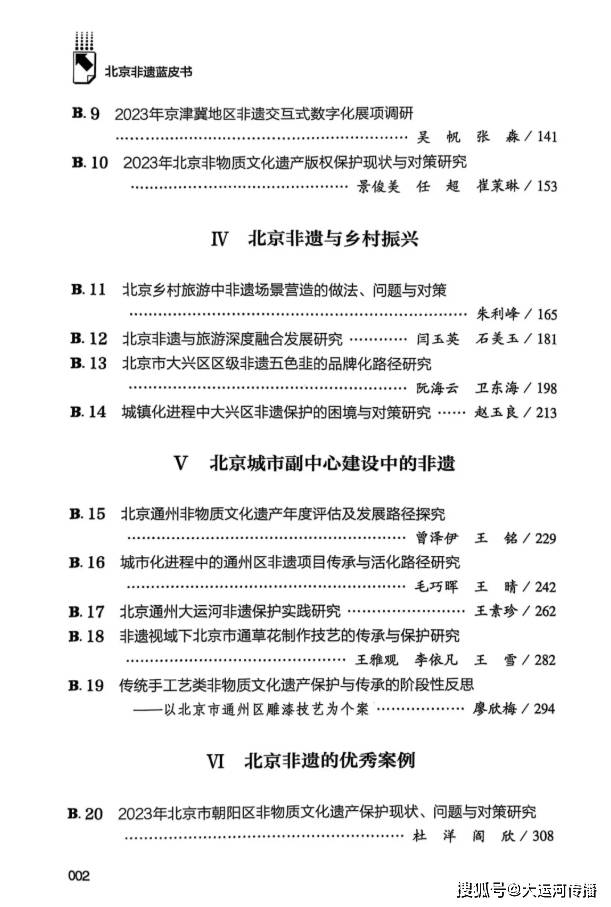

在内容架构上,报告设置了总报告、北京非遗的保护与传承、北京非遗的数字化、北京非遗与乡村振兴、北京城市副中心建设中的非遗以及优秀案例等六大板块。总报告部分对过去一年北京非遗保护工作的整体进展进行了系统梳理,精准分析了取得的显著成果与面临的现实挑战,为后续工作的展开奠定了坚实基础。在北京非遗的保护与传承板块,深入探讨了非遗保护工作中涌现的新趋势与新动向,例如高校劳动教育与非遗保护融合的路径,北京地区二十四节气保护与传承中的问题,以及北京风筝制作技艺保护传承状况等关键问题,凸显了北京非遗保护与传承工作的综合性与全面性。

《北京非物质文化遗产保护发展报告(2024)》目录

值得一提的是,报告对北京非遗的数字化发展予以了特别关注。在数字时代,非遗数字化已成为保护与传承的重要趋势。本年度报告深入探讨了北京市非物质文化遗产资源新体验中的问题与对策,2023年京津冀地区非遗交互式数字化展项,以及2023年北京非物质文化遗产版权保护现状与对策等议题。通过对这些前沿问题的研究,为北京非遗的现代化保护手段提供了极具价值的思路与方向。

此外,北京非遗与乡村振兴、北京城市副中心建设中的非遗等板块也亮点纷呈。前者聚焦于如何将非遗的文化优势转化为产业优势,以促进北京地区城乡均衡发展,通过对北京乡村非遗与旅游融合发展、乡村振兴背景下京西传统村落中非遗保护利用的基层实践等案例的分析,探索出非遗助力乡村振兴的可行模式。后者则着重展现非遗在助力北京城市副中心建设中的独特作用,通过对通州大运河非遗保护实践、北京市通草花制作技艺的传承与保护等内容的研究,为打造具有首都特色和北京文化特色的城市副中心提供了有益参考。

报告中还收录了一系列优秀案例,如2023年度朝阳区的非遗保护实践、密云区民间花会非遗项目的传承与保护、海淀“非遗进校园”教育实践的生动探索等,这些案例不仅是北京非遗生动实践的集中体现,也为其他地区的非遗保护工作提供了宝贵借鉴。

《北京非物质文化遗产保护发展报告(2024)》的出版,凝聚了众多非遗领域专家学者和从业者的心血。它的问世,将进一步推动北京非遗保护事业朝着科学化、规范化、可持续化方向发展,为传承和弘扬中华优秀传统文化、助力全国文化中心建设发挥积极作用。相信在社会各界的共同关注与努力下,北京的非物质文化遗产必将在新时代绽放出更加绚烂的光彩。

运河非遗助力北京城市副中心建设发展

首都师范大学历史学院文化遗产专业负责人王铭与历史学院文物与博物馆专业硕士研究生曾泽伊连续两年为《北京非物质文化遗产保护发展报告》供稿,先后撰写了《通州非物质文化遗产的现状、问题及发展路径探究》以及《北京通州⾮物质⽂化遗产年度评估及发展路径探究》两篇文章。二文分别聚焦2022年和2023年北京城市副中心建设中的非遗保护与发展事业,以通州非遗为主要研究对象,从通州非遗的特征、现状剖析、问题分析等角度入手,结合大运河北京城市副中心段的文化生态整体性保护,针对当下面临的困境与挑战,在其传承、保护、管理、利用等层面提出建议对策,助力通州非遗资源活化利用以及北京城市副中心建设发展。

根据相关研究成果,通州的非遗资源具有数量丰富、类型多样、涉及范围广、与大运河文化关系密切等主要特征,既综合了通州古往今来的历史文化风貌,又体现出大运河在经济文化交流等方面的重要性,是彰显北京城市副中心特色的关键要素之一。因此,充分挖掘非遗和大运河文化的内涵,将非遗资源以活态形式融入北京城市副中心建设,让千年运河文化在当代城市肌理中生生不息,理应成为未来重点关注的领域。

在此与大家分享《北京非物质文化遗产保护发展报告(2024)》中的《北京通州⾮物质⽂化遗产年度评估及发展路径探究》一文。

来源:风雨传承

制作 曹宇

编校 延晨 徐蓉

一审 桂艳 张莉

二审 肖东

三审 晖军

评论